圣博馆藏 | 马褂:从马背便服到礼仪象征的服饰传奇

马褂是一种传统的满族服饰,多为对襟、大襟或琵琶襟样式,长度至肚脐,袖子有长袖、短袖、宽袖、窄袖之分,清朝时期成为广泛穿着的日常服饰,常与长袍搭配穿着,民国时期也较为流行,如今作为传统服饰的代表之一,在一些传统礼仪活动、表演或特色服饰展示等场合仍能见到其身影 。

马褂起源

马褂 满语:ᠣᠯᠪᠣ,转写:olbo,蒙古语:хүрэм

马褂最开始是满族男性的衣服。满族生活的地理环境让其骑马游牧,窄袖,四面开衩,非常短小,袖子仅及肘部,衣长不过腰部,轻捷便利,特别适宜骑马时穿用,所以叫做马褂。

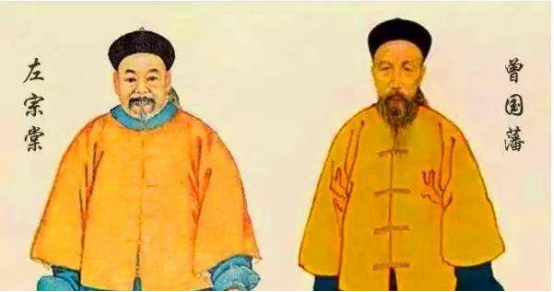

紫光阁功臣像两幅

对襟马褂 经常被当成礼服穿用,其中尤以黄马褂最为尊贵,不经皇帝特别赏赐是决不能穿的。凡能穿黄马褂的有三种人:跟随皇帝的侍卫穿它,作为职务的标识,叫“职任褂子”;皇帝出猎或阅兵时,中靶或射得猎物最多的官员穿它,是作为优胜的奖励,叫“行围褂子”;在治国或征战中立有大功的官员穿它,是皇帝特殊的恩赏,叫“武功褂子”。

马褂的兴起

马褂 满语:ᠣᠯᠪᠣ,转写:olbo,蒙古语:хүрэм

马褂在清代十分流行,社会各个阶层,都常常穿用。清朝早期流行天蓝色,到了乾隆时期开始流行玫瑰紫色,后来也出现过深红、浅灰、棕色等等。但是一般作礼服穿的马褂大多仍为天青色和玄色。讲究一些的人家都在领子和袖口的边缘镶上花边。

清代中期时,马褂的镶边最宽,后来逐渐变窄,到清末时几乎没有镶边了。冬天的马褂往往用稀有的动物皮毛制成。从乾隆年间开始,一些达官贵人为了炫耀自己,制作将皮毛翻露在外面的马褂,质料有紫貂、玄狐、海龙、猞猁狲、倭刀、银鼠等贵重皮毛,这种翻毛马褂在嘉庆年间最为风行。清代末年,更流行一种黑色海虎绒马褂。这些时髦马褂都是缙绅纨绔们精心追逐的目标。一般百姓主要用绸缎棉布来制作马褂。

以上两张是故宫博物院陈列的光绪年间果绿色暗花缎琵琶襟皮马褂。圆立领,右衽琵琶襟,平袖,三开裾。领口缀铜镀金錾花扣一枚,铜镀金龙纹币式扣五枚,雪青色素纺里,后背镶羊皮。面料为绿色牡丹纹暗花缎,立领口镶饰出锋,领、袖边自外向内镶饰青白肷镶福寿字貂皮边、元青色梅花长寿织金缎边、捻金线樗蒲纹蕾丝花边。装饰风格华丽繁复,既具晚清宫廷装饰特色,又有外来装饰风格的特征,是晚清宫廷服饰的代表作之一。

马褂的演变

马褂 满语:ᠣᠯᠪᠣ,转写:olbo,蒙古语:хүрэм

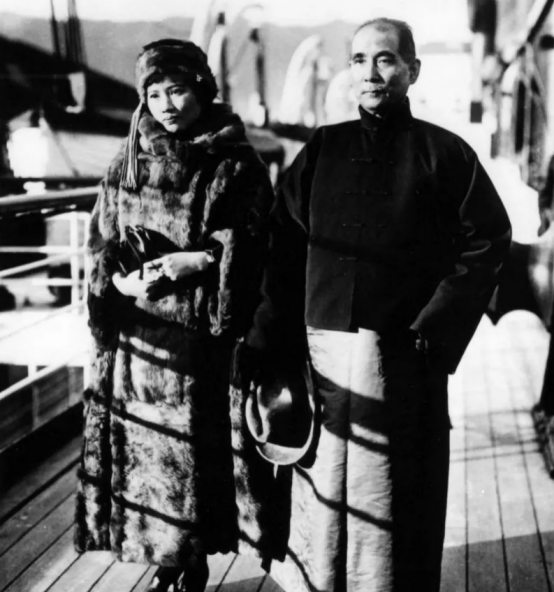

随着马褂在民间的普及,又逐渐演变出现琵琶襟、大襟等样式,袖子和衣身的长度也发生了变化。平民穿用的马褂袖口收窄,衣服长度也延长到腰间,世人多称之为“卧龙袋”或“额伦代”、“鹅翎代”等。当然也会有开衩长短不同,把马褂四面开口方便马上民族狩猎。但总体而言,对襟马褂的半礼服性质始终未变,清末时,内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。民国元年(1911),北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一,民国十八年(1929),国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。

随着清朝满族八旗入驻中原后,慢慢的女性也开始穿马褂,并且到了晚清,受汉元素影响,袖子逐渐变宽,不过四面开裾的风格一直有所保留。清代女马褂以对襟和琵琶襟居多。据《旗族旧俗制》记载,(旗妇)马褂之式样概分为两种:对襟马褂和琵琶襟马褂。女子马褂上的特点是,衣身多镶有如意云头,且袖身宽大。《旗族旧俗制》:“旗家马褂无论对襟或琵琶襟者,皆在前后左右之四部分开气处,镶以异色之大云头,周围亦复镶以宽边,亦谓之‘大镶大沿’。《续都门竹枝词》:“马褂边镶如意头,对襟更欲效时流”。女子马褂的袖子较男子的宽。《红楼复梦》中一女子穿着的马褂,有一尺二三寸的大袖口。

清藏青刺绣对襟女褂

公元1848-1889年

圣旨博物馆藏

旗女穿马褂时以“层袖”为美,即马褂的袖子比里衫的短,穿着时露出层层叠叠的袖口,以此为美。据《沈阳满族志》记载:“(马褂)袖子稍短,袍袖可露出三、四寸”,《旗族旧俗制》:“旗妇穿衣时,曾时兴‘层袖’ 者,即外衣之袖口顺序皆较内衣之袖口为短”。

齐健隆的名品

《慈禧对弈图》(局部)

马褂与时装

马褂 满语:ᠣᠯᠪᠣ,转写:olbo,蒙古语:хүрэм

如今,马褂已经不再是历史的记忆,而是融入了现代时尚的潮流中。设计师们将传统与现代相结合,为马褂注入了新的生命力。无论是搭配牛仔裤还是长裙,都能展现出独特的韵味和气质。

另外,唐装也是马褂的改良品。国内第一股强劲的“唐装风”起自于2001年在上海召开的APEC领导人非正式会议,三个月后的春节,以大红、宝蓝为主色调的唐装风潮席卷了华夏。服装界曾对唐装的款式结构有过如下归纳:“唐装其实是由清代的马褂演变而来的,其款式结构有四大特点:一是立领,上衣前中心开口,立式领型;二是连袖,即袖子和衣服整体没有接缝,以平面裁剪为主;三是对襟,也可以是斜襟;四是直角扣,即盘扣,扣子由纽结和纽袢两部分组成。”

它不仅仅是一种服饰,更是一种文化符号。时装设计师将马褂的型制移植到新中式服装,在世界舞台上熠熠生辉。马褂的文化符号意义超越了服饰本身,它既是历史等级制度的缩影、民族融合的见证,也是传统美学与精神价值的载体。它既是皇权等级的政治工具、社会身份的标识,也是满汉文化融合的见证,更是传统美学在当代延续的载体。其影响早已超越服饰本身,深入政治、社会、文化的肌理,成为理解中国传统与现代交织的重要窗口。